Team:Osaka/Tests

From 2012.igem.org

| Line 29: | Line 29: | ||

* | * | ||

* | * | ||

| + | |||

| + | 耐性を獲得したもの | ||

| + | PprM、RecA | ||

| + | |||

| + | singleで耐性の獲得が見られたのは、RecAとPprMの二種類 | ||

| + | 先行研究によるとRecAはNon-hornologous end-joing repair を行うタンパク質であるとあり、この結果は妥当であるといえよう。特筆すべきは、PprMを導入したE.coliで、統計的に有意義な耐性の獲得が見られたことである。先行研究によると、PprMはDNA修復機能を持つPprAとRecA(後者については意見が分かれる)を誘導する、等の報告があるが、それ自体が修復機能を持つという報告はない。この実験結果について考えられる可能性は二つある。一つはPprMがE.coli固有のRecAの発現を誘導したという可能性。もう一つはPprM自体が何らかの修復能を有しているという可能性である。今後はこの点についてさらに追及(ノックアウト実験とか)をしていく必要性がありそうだ。 | ||

| + | |||

Hydrogen peroxide | Hydrogen peroxide | ||

| Line 40: | Line 47: | ||

* | * | ||

* | * | ||

| + | |||

| + | 耐性を獲得したもの | ||

| + | combination⇒RecA+PprM、RecA+PprI, PprM+PprA、PprI+PprA | ||

| + | combinationで耐性の獲得が見られたのは、PprI+PprA、RecA+PprM、RecA+PprI、PprM+PprAの4つの組み合わせである。このうち、RecA+PprM、RecA+PprI、PprM+PprAの組み合わせについては、singleでも耐性を獲得したRecA、PprMが含まれていることから、さほど、驚くこともない結果といえる。注目すべきは、それぞれ独立では耐性が獲得されなかったPprI+PprAの組み合わせが耐性を獲得したことである。先行研究では、PprIがPprAを誘導し、そしてそのうえで発現したPprAそれ自体がDNA鎖の切断を修復するという(アヤシイ)ことになっていた。この実験結果は、それに反して、PprAが修復能をもつには、PprIの存在が不可欠であるということに、たとえば、DNA修復の際にPprAとPprIが複合体として働くという可能性なども示唆するものであり、極めて重要であるといえる。 | ||

| + | |||

Hydrogen peroxide | Hydrogen peroxide | ||

Revision as of 08:44, 25 September 2012

Tests

Damage tolerance assay

Radioresistance parts contain codon rarely used in E.coli, so we transformed plasmid DNA into E.coli Rosetta.

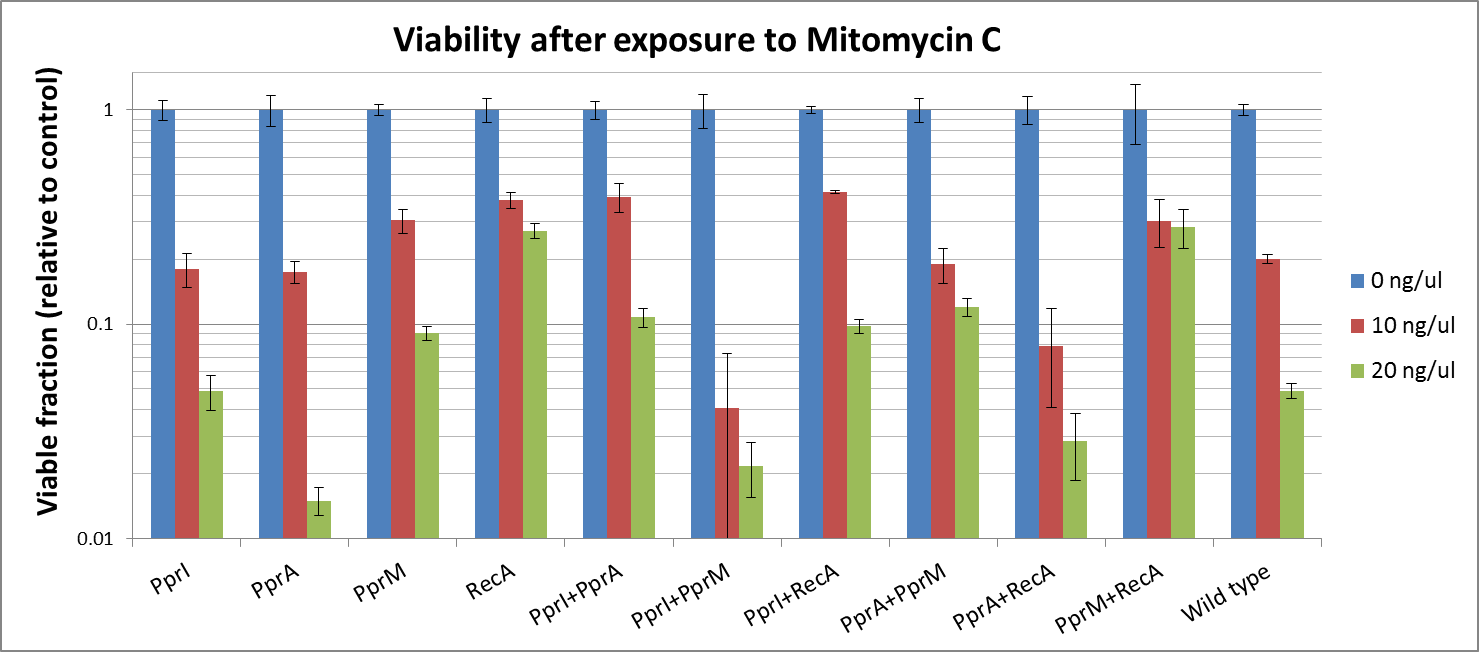

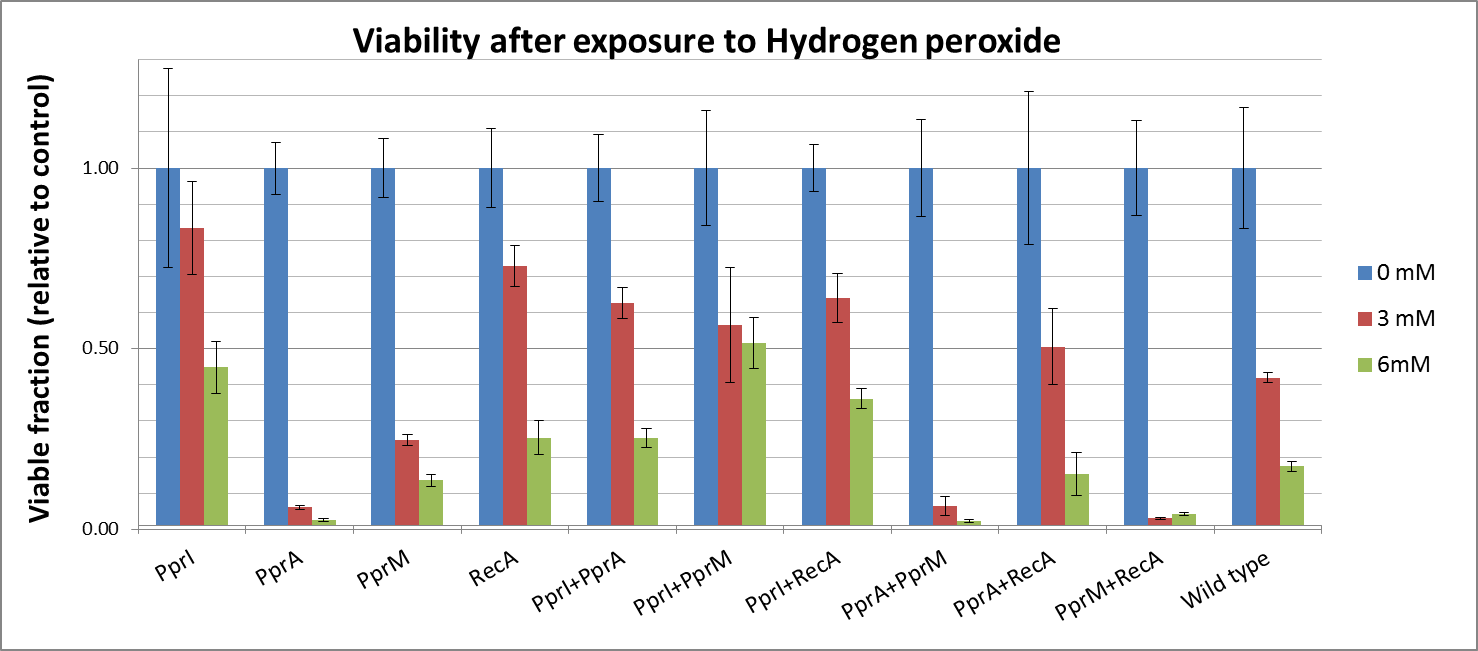

To measure the DNA damage tolerance conferred by each part, we used antibacterial agents (We used Mitomycin C and Hydrogen peroxide) as a source of DNA damage and then assayed the survival rates. Transformed E. coli was exposed to antibacterial agents and then incubated for 2 hours. Cells were plated on agar plates at different dilutions and air dried. Plates were wrapped with aluminum foil and incubated in the dark. Colony-forming units were scored after 16h incubation at 37°C. For detailed protocols, refer to the Protocols page.

The tolerance parts tested were as follows:

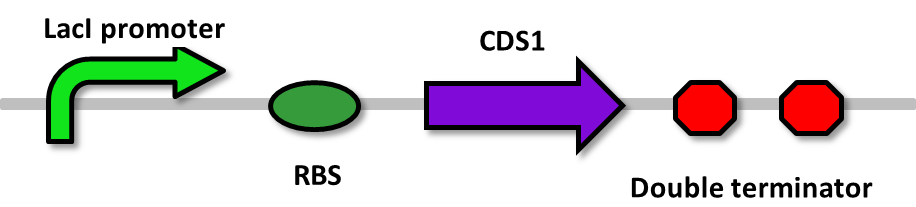

Parts containing one gene each

- CDS: [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602005 PprI], [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602006 PprA], [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602007 PprM] or [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602008 RecA]

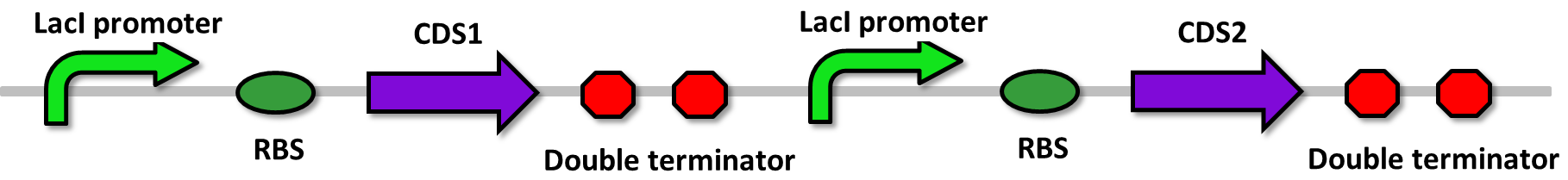

Parts containing two genes

- CDS1+2: [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602016 PprI+RecA], [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602017 PprA+RecA], [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602020 PprM+RecA], [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602015 PprI+PprA],[http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602018 PprI+PprM], [http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K602019 PprA+PprM],

Discussion

Single-gene parts

Mitomycine C

耐性を獲得したもの PprM、RecA

singleで耐性の獲得が見られたのは、RecAとPprMの二種類 先行研究によるとRecAはNon-hornologous end-joing repair を行うタンパク質であるとあり、この結果は妥当であるといえよう。特筆すべきは、PprMを導入したE.coliで、統計的に有意義な耐性の獲得が見られたことである。先行研究によると、PprMはDNA修復機能を持つPprAとRecA(後者については意見が分かれる)を誘導する、等の報告があるが、それ自体が修復機能を持つという報告はない。この実験結果について考えられる可能性は二つある。一つはPprMがE.coli固有のRecAの発現を誘導したという可能性。もう一つはPprM自体が何らかの修復能を有しているという可能性である。今後はこの点についてさらに追及(ノックアウト実験とか)をしていく必要性がありそうだ。

Hydrogen peroxide

Two-gene combinations

Mitomycine C

耐性を獲得したもの combination⇒RecA+PprM、RecA+PprI, PprM+PprA、PprI+PprA combinationで耐性の獲得が見られたのは、PprI+PprA、RecA+PprM、RecA+PprI、PprM+PprAの4つの組み合わせである。このうち、RecA+PprM、RecA+PprI、PprM+PprAの組み合わせについては、singleでも耐性を獲得したRecA、PprMが含まれていることから、さほど、驚くこともない結果といえる。注目すべきは、それぞれ独立では耐性が獲得されなかったPprI+PprAの組み合わせが耐性を獲得したことである。先行研究では、PprIがPprAを誘導し、そしてそのうえで発現したPprAそれ自体がDNA鎖の切断を修復するという(アヤシイ)ことになっていた。この実験結果は、それに反して、PprAが修復能をもつには、PprIの存在が不可欠であるということに、たとえば、DNA修復の際にPprAとPprIが複合体として働くという可能性なども示唆するものであり、極めて重要であるといえる。

Hydrogen peroxide

Conclusion

Promoter assay

We assayed the promoter of the SOS gene RecA ([http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_J22106 J22106]) and sulA ([http://partsregistry.org/wiki/index.php?title=Part:BBa_K518010 K518010]). To measure the DNA damage detection, we used antibacterial agents as a source of DNA damage. To quantitatively and accurately evaluate the promoter activity, dual luciferase assay method was employed. Transformed E. coli was exposed to antibacterial agents and then incubated for 2 hours. For details check the Protocols page.

We were going to assemble the Dual Luciferase Assay System from existing Biobrick parts, but did not make it.

"

"